2014年的諾貝爾物理學獎讓發光二極管成爲了公衆關心的焦點。近些年來,從發光二極管提供背光的液晶顯示器到由其提供照明的台燈,這種新型的照明方式正在越來越多地出現在我們的生活中。那麽,發光二極管與傳統照明方式相比,有哪些優點,它又是如何爲我們提供照明的呢?

白熾:並不高明的發光

在了解發光二極管的工作原理以及它爲什麽更加節能之前,我們不妨來看一下傳統的白熾燈,也就是俗稱的電燈泡是如何發光的。

如果我告訴你,我們身邊的所有物體都在發光,你可能會覺得非常驚訝。是呀,常識告訴我們,天空中只有恒星能發光,連月亮都是反射光;生活中除了電燈、蠟燭等,沒看見其他的物體也在發光呀?

科學家告訴我們,任何物體只要它的溫度高于絕對零度,就無時無刻不在以電磁波的形式向外界散發能量,這叫熱輻射。電磁波的波長從幾千千米到不足1納米,跨越了巨大的範圍,但是只有400-800納米這很窄的一段才能被我們的眼睛所感知,這就是通常所說的可見光。所以我們可以說,包括我們自身在內的所有物體都在發光。

然而一個物體發出的電磁波並不是均勻地覆蓋所有的波長,而是主要地集中在某個波長附近,而這個波長的長短與物體的溫度成反比。對于溫度在室溫附近的物體來說,它們發出的電磁波主要集中在波長比可見光長的紅外線,所以可見光的比例微乎其微。這就是我們看不見這些物體在發光的原因。

隨著物體溫度一步步升高,它的熱輻射不僅會變得更加強烈,而且發出的電磁波也逐漸變得以可見光爲主,因此這些原本看不見發光的物體會變得明亮起來。例如電爐絲加熱到幾百攝氏度時會發紅,就是因爲溫度升高使得紅光取代了紅外線,在熱輻射中占據了支配地位。如果溫度繼續升高到幾千攝氏度,那麽可見光中波長更短的黃、綠、藍等顔色的光也被大量釋放出來。不同波長的可見光混合在一起,我們就看到了與陽光類似的白光,這就是白熾現象。在白熾燈出現之前,人們通過燃燒柴火、燈油或者各種蠟來照明,實際上也是在利用白熾現象,只不過這時候利用的是化學反應産生的高溫;而白熾燈則是通過電流將鎢絲加熱到2,000攝氏度以上,從而産生大量的可見光。

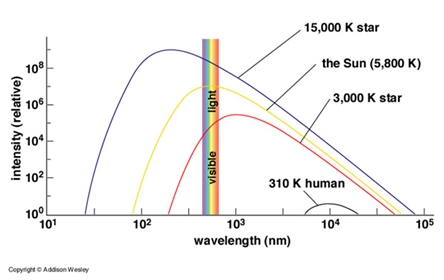

圖1 不同溫度的物體的熱輻射的比較,曲線由上至下分別是溫度爲

15,000K(0K對應-273.15攝氏度)的恒星、溫度爲5,800K的恒星(太陽)、

溫度爲3,000K的恒星和溫度爲310K的人體可見物體。橫縱坐標分別爲波長

(單位爲納米)和熱輻射的相對強度,平行于縱坐標的窄色帶表示可見光的範圍。

由此可見物體溫度必須足夠高才會發出大量的可見光。

白熾現象只是物體被加熱時的一個“副産品”,而特地讓白熾燈發光要消耗很大的電能,才能把燈絲加熱到很高的溫度,這並不是很劃算。由于所有熱輻射發出的電磁波都會覆蓋一個寬廣的波長範圍,白熾燈在發出可見光的同時還會發出大量的紅外線、紫外線等,它們對提供照明毫無幫助,卻消耗了大量的能量。打個比方,某天你到食堂想買10元錢的饅頭,大師傅卻給你5毛錢的饅頭和9.5元錢的米飯。你說我今天不要米飯,只要饅頭;大師傅說不行,饅頭和米飯只能這樣搭配著賣。爲了保證買到足夠的饅頭,你只好花200元買來10元的饅頭,多花了190元錢。白熾燈的工作原理就像這樣,輸入的電能只有5%左右能夠被轉化成可見光,其余都變成熱能白白浪費掉了。

白熾燈極低的效率不僅浪費大量的電能,産生的熱量也帶來了很多令人頭疼的問題。這些熱量傳遞到環境中,可能會讓使用者感到不舒服,還會輕易地讓周圍的紙張、布匹等可燃物質的溫度升高到燃點以上,帶來很大的火災風險。另外,在幾千攝氏度的高溫下,許多常溫下很穩定的物質都會變得非常活潑,這意味著燈絲很容易損壞。盡管現代的白熾燈使用熔點極高的鎢絲,並將燈泡內部抽成真空或者充入惰性氣體防止鎢被氧化,白熾燈的使用壽命仍然不長,一般不超過1,000小時。也就是說,哪怕燈泡質量再好,每天只用提供3-5小時的照明,一年左右也必須更換了。

因此,盡管白熾燈爲現代文明的進步做出了不可磨滅的貢獻,仍然無法避免退出曆史舞台的命運。目前,各國政府都已經將淘汰普通白熾燈列上了日程,未來幾年時間內,白熾燈將逐漸從人們的視野中消失。那麽誰來繼續爲我們提供照明呢?那就是發光原理截然不同的冷發光。

效率更高的冷發光

我們知道,如果用腳去踢一個放在地上的足球,那麽每次足球飛起的速度都不盡相同,這是因爲我們很難保證每次用力相同。然而如果讓這個足球從二樓陽台上自由落下,那麽它總會以相同的速度落到地面。這是因爲我們把足球從一樓帶到二樓的過程中克服了重力的吸引,足球增加了勢能。當足球從二樓落下時,增加的勢能釋放出來,賦予了足球速度。由于樓層的高度是固定的,增加的勢能也是固定的,足球落地時的速度自然也是相同的。

我們還知道,原子是由原子核和核外的電子組成的,原子構成分子是這些電子相互作用把不同的原子維系起來的。無論在原子還是分子中,這些電子也像分別住在一棟高樓中,高樓的每一個樓層被稱爲能級;樓層越高,對應的能量也就越高。一般來說,電子入住這樣一棟高樓時,總是從能量最高的“一樓”開始,逐漸占據上面的樓層。當全部的電子入住完畢時,大樓裏還會有許多樓層空著。假設某個分子中的電子占據了大樓的1~10層,如果我們把原本處在下層的電子移動到上一層,那麽電子在這個過程中也增加了能量。如果讓這個電子回到下層,那麽多余的能量也會被釋放出來,只不過不是增加速度,而是釋放出電磁波。如果電磁波的波長剛好在400~800納米這個範圍,那麽電子在這個移動過程中就發出了可見光。演唱會上,歌迷手中揮動的螢光棒就是一個典型的例子。螢光棒買來時並不會發光,一旦我們將它彎曲,螢光棒內部原本被分隔開的幾種化學物質混合到一起發生化學反應;反應釋放出的能量讓某些電子從能量低的狀態進入能量高的狀態,當它們再次回到能量低的狀態時,光就被釋放出來了。

圖2 冷發光的一種常見的原理:電子先從外界吸收能量,從能量較低的狀態進入能量較高的狀態;

隨後返回能量較低的狀態,將多余的能量以可見光的形式放出。

正在發光的熒光棒並不像點亮的白熾燈那樣燙手,因此像螢光棒這樣的發光通常被稱爲冷發光。冷發光並不需要像白熾燈那樣將物體加熱到很高的溫度,因此對能量的利用率自然更高一些。冷發光還有一個獨特之處,那就是一般不會像白熾發光那樣覆蓋一個很廣的波長範圍,而是集中于某一特定的波長。例如一根黃色的螢光棒絕不會發出紅光或者藍光,更不會發出對照明毫無幫助的紅外線和紫外線,這也是冷發光對能量的利用率高于白熾發光的一個重要原因。

圖3 螢光棒的發光是典型的冷發光。通常螢光棒只能發出一種顔色的光,

通過改變螢光棒中化學物質的結構可以得到發不同顔色光的螢光棒。

熒光燈:冷發光的典範

前面提到的螢光棒是利用了化學反應讓電子進入高能量的狀態,我們也可以利用光來給電子提供能量。例如把一張鈔票放在紫外燈下,我們會發現有的區域發出藍光,這是因爲這些區域裏某些物質的電子能夠吸收紫外線的能量,從而産生了冷發光。這樣由光提供能量的冷發光被稱爲熒光或者磷光,而熒光燈就是利用了這一原理。

熒光燈燈管的內壁塗有一層熒光粉,兩端是鎢制燈絲,燈管中添加少量的汞,並充入氩氣等惰性氣體。電路接通後,電流流經燈絲,大量的電子從燈絲中釋放出來。這些電子與燈絲中氩氣的原子發生激烈的碰撞,使得氩原子中的一些電子逃逸出來;而氩原子自己則帶上正電,變成了氩離子。這些電子和氩離子從燈管的一端移動到另一端,在移動過程中放出的熱量把液態汞變成了汞蒸汽;而進入到蒸汽中的汞原子也與電子和氩離子發生碰撞。碰撞的結果,大量的紫外線從汞蒸汽中被釋放出來。熒光粉吸收紫外線的能量,隨即産生熒光或者磷光現象。這些物質發出的不再是紫外線,而是可見光。這樣,通過幾道工序的互相配合,熒光燈就把電能轉化爲光能。

由于依靠冷發光原理提供照明,熒光燈的效率要大大高于白熾燈,可以將20-25%的電能轉化爲光能。熒光燈的使用壽命也大大長于白熾燈,理論上至少可以持續提供10,000小時的照明。不過人們仍然不滿足這樣的數字,于是又開發了另一種借助冷發光原理的燈具——發光二極管。(未完待續)

【參考文獻】

[1] http://cse.ssl.berkeley.edu/bmendez/ay10/2002/notes/lec8.html

[2] Dan MacIsaac, Gary Kanner and Graydon Anderson, “Basic physics of the incandescent lamp (lightbulb)”, The Physics Teacher, 1999, 37, 520

[3] Colin J. Humphreys, “Solid-State Lighting”, MRS Bulletin, 2008, 33, 459

[4] 熒光和磷光都是電子吸收光的能量産生的冷發光現象。二者的具體原理有所區別,在許多場合並不做嚴格區分。